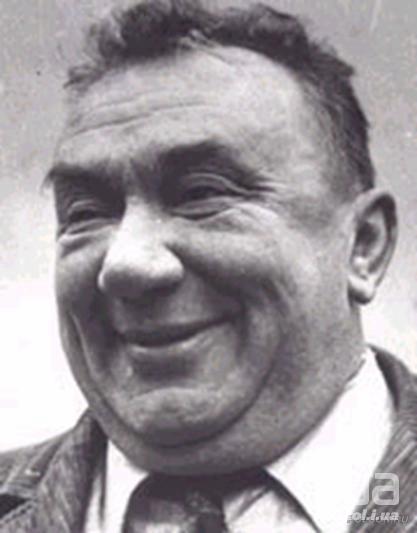

27 апреля 2007 года скончался

Кирилл Лавров

Лавров Кирилл Юрьевич

Kirill Lavrov

Родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде.

Заслуженный артист РСФСР (8.07.1963).

Народный артист РСФСР (1969).

Народный артист СССР (11.08.1972).

Народный артист Украины (15.05.2003).

Герой Социалистического Труда (13.09.1985).

Его отец, Юрий Сергеевич Лавров (1905-1980) – народный артист СССР, уже в 14 лет поступил на работу в Большой драматический театр имени Горького. Мать – актриса Ольга Ивановна Гудим-Левкович (1903-1967). В отличие от отца, мама Кирилла в театрах почти не играла. Она в основном занималась литературно-чтецкой деятельностью, много выступала на радио.

Так рождённый в актёрской семье, Кирилл Юрьевич уже в юности определил своё призвание. Хотя жизнь внесла в его планы существенные коррективы.

В 1941 году он окончил 7 классов 155-й ленинградской школы, и после начала Великой Отечественной войны они с матерью и младшей сестрой эвакуировались в Кировскую область. Чтобы прокормить семью (родители к тому времени были в разводе), Кирилл работал грузчиком на заготовительном пункте зерна.

В 1942 году семья перебралась в Новосибирск, где он стал работать на заводе Наркомата боеприпасов сначала учеником, а затем токарем. В начале 1943 года Кирилл добровольно пошёл в армию, и его направили в Астраханское военно-техническое училище. После его окончания в 1945 году он в составе 581-го полка 255-й дивизии 10-й воздушной армии в течение 5 лет проходил службу на острове Итуруп на Дальнем Востоке. Член ВКП(б) с 1946 года. Там ему и вспомнилось увлечение театром. Первой ролью его был Боб Морфи в «Русском вопросе» К. М. Симонова. Отец очень хотел, чтобы Кирилл служил в авиации, и с самого начала был категорически против театральных устремлений сына. Однако вопреки мнению отца Кирилл Лавров отправился поступать в театральное училище на Моховую к Л. Ф. Макарьеву. Был допущен к конкурсу, но поскольку у Лаврова не было аттестата зрелости, его не приняли. Тогда он отправился к К. П. Хохлову, возглавлявшему Киевский академический театр русской драмы имени Леси Украинки, прочёл весь свой небогатый репертуар и, к своему удовольствию, был приглашён на работу в театр.

С 1950 по 1955 год работал в Киеве. Сначала играл в массовках, потом стал получать роли. Обладая прекрасными внешними данными, большим сценическим обаянием, начинающий артист с успехом сыграл целую серию интересных ролей, приобретая опыт и профессиональное мастерство.

В 1951 году в Киев приезжает выпускница Школы-студии МХАТ Валентина Николаева, вскоре ставшая супругой Кирилла Юрьевича. Вместе они играли в пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ» (он – Сильвио, она – Клариче) и в спектакле по пьесе Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69». В 1955 году супруги переехали в Ленинград, куда их пригласил К. П. Хохлов, назначенный художественным руководителем БДТ – Ленинградского академического Большого драматического театра имени Горького (с 1992 года театр носит имя Г. А. Товстоногова). С тех пор творческая биография Кирилла Юрьевича Лаврова была неразрывно связана с этим театром. С 1989 года и до конца жизни он является его художественным руководителем.

Творческий путь К. Ю. Лаврова на сцене БДТ — яркий пример непрекращающегося профессионального роста в содружестве с такими режиссёрами, как Г. А. Товстоногов и, в последние годы жизни, Т. Н. Чхеидзе, а также с выдающимися артистами-партнерами.

Обладая повышенной требовательностью к себе, Лавров в каждой своей работе искал глубину перевоплощения, проникновения в человеческий характер и добивался огромного воздействия на зрителей. Нравственная и художественная зрелость помогали артисту быть всегда точным в создании сценического характера и неповторимо выразительным. Ему подвластны чёткость мысли и взлет поэзии.

Многие роли, сыгранные им на сцене БДТ, стали без преувеличения легендарными, их значение выходит далеко за рамки одного театра и одной страны.

Высочайшее профессиональное мастерство, свободное владение формой, отвечающей самой сути содержания, позволили Кириллу Юрьевичу Лаврову создать образы масштабные и глубокие. Признание критики и общественности подтверждает значение этих работ.

Как это часто бывает с театральными актёрами, широкое признание, всеобщая известность и народная любовь пришли к Кириллу Лаврову в том числе и в результате работы в кинематографе. Среди его несомненных удач первыми в списке стоят Синцов в фильме «Живые и мёртвые» (1963), Лапин в картине «Верьте мне, люди!» (1964), Башкирцев (прообраз Сергея Королёва) в «Укрощении огня» (1972), В.И. Ленин в фильме «Доверие» (1976), Иван Карамазов в фильме «Братья Карамазовы» (после смерти Ивана Пырьева в 1968 году К.Ю. Лаврову совместно с М.А. Ульяновым пришлось завершать работу над этим фильмом). В 1973 году артист стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы за лучшую актёрскую работу».

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10—11 созывов (1979—1989) от Ленинграда.

Народный депутат СССР (1989—1991) от Союза театральных деятелей СССР.

Он был членом партбюро театра, членом райкома, горкома партии. Он до конца жизни был членом комитета по Государственным премиям при Президенте Российской Федерации, членом комиссии по науке, культуре, образованию и информации Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России и Российской академии кинематографических искусств «НИКА».

С 1986 года возглавлял Ленинградское отделение Всесоюзного театрального общества и Союза театральных деятелей СССР.

С 1992 года — президент Международной конфедерации театральных союзов.

Последняя весна в жизни актёра.

24 марта 2007 года в БДТ играли "Квартет". После долгого перерыва, связанного с болезнью, Кирилл Юрьевич с упоением вышел на родную сцену, как оказалось, в последний раз.

Когда Кирилл Лавров 29 марта прилетел в Москву проводить в последний путь своего давнего друга Михаила Ульянова, все, кто его видел, вздрогнули. Любимый актёр так плохо передвигался, выглядел очень бледным и похудевшим, что все понимали – Лавров серьёзно болен. Он с трудом поднялся на сцену Вахтанговского театра, где стоял гроб с телом Ульянова. Его шатнуло, и Михаил Швыдкой еле успел поддержать его под руку. Кирилл Лавров смахнул слезу, сел рядом с Юрием Любимовым и Галиной Волчек. А потом, хотя говорить ему было очень трудно, всё-таки вышел к микрофону: "Низкий поклон тебе, дорогой мой брат! Пока мы ходим по этой грешной земле, я буду тебя помнить". После "Братьев Карамазовых", где актёры сыграли вместе, Ульянов называл Лаврова братом Иваном, а тот его – братом Дмитрием. Оба они были не только сильнейшими актёрами, но и руководителями самых знаменитых театров страны.

Увы, самому Кириллу Лаврову жить оставалось всего месяц.

20 апреля 2007 года он проводил собрание коллектива, где обсуждались ближайшие планы театра. В среду 25 апреля, знаменитый актёр почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Родственники вызвали "Скорую помощь", Лаврова срочно госпитализировали. Но на этот раз чуда не произошло.

Кирилл Юрьевич Лавров скончался 27 апреля 2007 года в 6:15 утра на 82-м году жизни в Санкт-Петербурге. Похоронен великий русский актёр 29 апреля на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой жены Валентины, умершей в 2002 году.

20 сентября 2008 года на могиле Кирилла Лаврова открыт надгробный памятник. Он создан в виде большого гранитного креста на валуне.

В минувшее воскресенье американский автогигант General Motors объявил о прекращении существования марки Pontiac, сообщает The Detroit News. У официальных дилеров Pontiac , контракты которых с GM также прекратили свое действие, осталось около 20-ти автомобилей, некоторые из которых стоят в шоу-румах автосалонов по два года.

В минувшее воскресенье американский автогигант General Motors объявил о прекращении существования марки Pontiac, сообщает The Detroit News. У официальных дилеров Pontiac , контракты которых с GM также прекратили свое действие, осталось около 20-ти автомобилей, некоторые из которых стоят в шоу-румах автосалонов по два года.