Shadi

Гуру

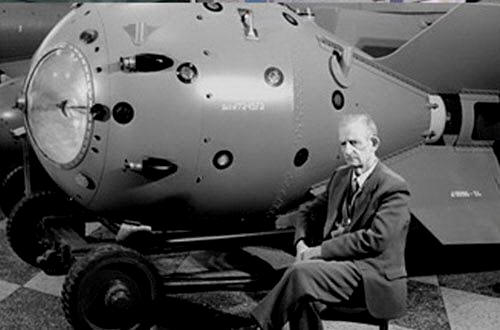

29 августа 1949 года в СССР была испытана первая отечественная ядерная бомба РДС-1.

Первой атомной бомбе дали обозначение РДС-1. Это название произошло от правительственного постановления, где атомная бомба была зашифрована как «реактивный двигатель специальный», сокращенно РДС. Обозначение РДС-1 широко вошло в жизнь после испытания первой атомной бомбы и расшифровывалось по-разному: «Реактивный двигатель Сталина», «Россия делает сама».

Взрыв РДС-1 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Мощность бомбы составила более 20 кт. 37-метровая башня, на которой была установлена бомба, была стерта, а под ней образовалась воронка диаметром 3 м и глубиной 1,5 м, покрытая оплавленным стеклоподобным веществом.

Исследования в области ядерной физики в СССР велись уже с 1918 года. В 1937 году в Радиевом институте в Ленинграде был запущен первый в Европе циклотрон. 25 ноября 1938 года постановлением президиума Академии наук (АН) СССР была создана постоянно действующая комиссия по атомному ядру. В нее вошли Сергей Иванович Вавилов, Абрам Иофе, Абрам Алиханов, Игорь Курчатов и др. (в 1940 году к ним присоединились Виталий Хлопин и Исай Гуревич). К этому времени ядерные исследования проводились более чем в десяти научных институтах. В том же году при АН СССР была образована Комиссия по тяжелой воде, позднее преобразованная в Комиссию по изотопам.

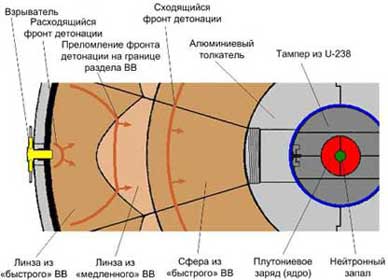

В сентябре 1939 года началось строительство мощного циклотрона в Ленинграде, а в апреле 1940 года было решено построить опытную установку для производства примерно 15 кг тяжелой воды в год. Но из-за начавшейся войны эти планы не были реализованы. В мае 1940 года Н. Семенов, Я. Зельдович, Ю. Харитон (Институт химической физики) предложили теорию развития цепной ядерной реакции в уране. В этом же году были форсированы работы по поиску новых залежей урановых руд. В конце 30-х – начале 40-х годов многие физики уже представляли как в общих чертах должна выглядеть атомная бомба. Идея заключается в том, чтобы достаточно быстро сосредоточить в одном месте определенное (более критической массы) количество делящегося под действием нейтронов (с испусканием новых нейтронов) материала. После чего в нем начнется лавинообразное нарастание числа распадов атомов – цепная реакция с выделением огромного количества энергии – произойдет взрыв. Проблема состояла в получения достаточного количества делящегося вещества. Единственным таким веществом, встречающимся в природе в приемлемом количестве является изотоп урана с массовым числом (суммарное количество протонов и нейтронов в ядре) 235 (уран-235). В природном уране содержание этого изотопа не превышает 0,71% (99,28% уран-238) к тому же содержание природного урана в руде в лучшем случае составляет 1%. Выделение урана-235 из природного урана было достаточно сложной проблемой. Альтернативой урану, как скоро выяснилось, был плутоний-239. В природе он практически не встречается (его в 100 раз меньше чем урана-235). Получить его в приемлемой концентрации возможно в ядерных реакторах при облучении нейтронами урана-238. Постройка такого реактора представляла еще одну проблему.

Третьей проблемой было то каким образом возможно собрать в одном месте необходимую массу делящегося вещества. В процессе даже очень быстрого сближения подкритичных частей в них начинаются реакции деления. Выделяющаяся при этом энергия может не позволить большей части атомов «принять участие» в процессе деления, и они разлетятся, не успев прореагировать.

15 апреля 1941 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) о строительстве в Москве мощного циклотрона. Но после начала Великой Отечественной войны практически все работы в области ядерной физики были прекращены. Многие физики-ядерщики оказались на фронте или были переориентированы на другие, как тогда казалось, более насущные темы.

С 1939 года сбором информации по ядерной проблеме занимались как ГРУ РККА, так и 1-е управление НКВД. Первое сообщение о планах создания атомной бомбы поступило от Д. Кэрнкросса в октябре 1940 года. Этот вопрос обсуждался в Британском комитете по науке, где работал Кэрнкросс. Летом 1941 года проект «Тьюб эллойз» о создании атомной бомбы был утвержден. К началу войны Англия была одним из лидеров в ядерных исследованиях во многом благодаря немецким ученым бежавшим сюда с приходом к власти Гитлера одним из них был член КПГ К. Фукс. Осенью 1941 года он отправился в Советское посольство и сообщил что имеет важную информацию о новом мощном оружии. Для связи с ним был выделен С. Крамер и радистка «Соня» – Р. Кучинская. Первые радиограммы в Москву содержали сведения о газодиффузионном методе разделения изотопов урана и о заводе в Уэльсе, строящимся для этой цели. После шести передач связь с Фуксом прервалась. В конце 1943 года советский разведчик в США Семенов («Твен») сообщил что в Чикаго Э. Ферми осуществил первую цепную ядерную реакцию. Информация исходила от физика Понтекорво. В это же время по линии внешней разведки из Англии поступили закрытые научные труды западных ученых по атомной энергии за 1940-1942 годах. Они подтвердили, что в создании атомной бомбы достигнут большой прогресс. На разведку работала и жена известного скульптора Коненкова, которая сблизившись с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном долгое время оказывала влияние на них. Другой резидент в США – Л. Зарубина нашла выход на Л. Сциларда и была вхожа в круг людей Оппенгеймера. С их помощью удалось внедрить надежных агентов в Ок-Ридж, Лос-Аламос и Чикагскую лабораторию – центры американских ядерных исследований. В 1944 году информацию по американской атомной бомбе советской разведке передавали: К. Фукс, Т. Холл, С. Саке, Б. Понтекорво, Д. Грингласс и супруги Розенберги.

В начале февраля 1944 года нарком НКВД Л. Берия провел расширенное заседание

Информация, поступавшая по каналам разведки, облегчила и ускорила работу советских ученых. Западные специалисты считали, что атомная бомба в СССР может быть создана не ранее чем в 1954-1955 годах, но ее первое испытание произошло уже в августе 1949 года.

Во исполнение постановления ГКО 11 февраля 1943 года была организована Лаборатории №2 АН СССР начальником которой стал Курчатов (в 1949 году она была переименована в Лабораторию измерительных приборов АН СССР – ЛИПАН, в 1956 году на ее основе был создан Институт атомной энергии, а в настоящее время это РНЦ «Курчатовский институт»), которая должна была координировать все работы по реализации атомного проекта.

В 1944 году советской разведкой был получен справочник по уран-графитовым реакторам который содержал очень ценные сведения по определению параметров реактора. Но урана необходимого для загрузки даже малого опытного ядерного реактора в стране тогда еще не было. В ноябре 1944 года большая группа советских специалистов, под руководством начальника 4-го спецотдела НКВД В. Кравченко, выехала в освобожденную Болгарию, для изучения результатов по геологоразведке Готенского месторождения.

В ходе боев за Берлин 5 мая 1945 года было обнаружено имущество Физического института Общества кайзера Вильгельма. 9 мая в Германию была направлена комиссия во главе с А. Завенягиным для поиска ученых, работавших там над Урановым проектом и приемки материалов по урановой проблеме. В Советский Союз вместе с семьями была вывезена большая группа немецких ученых. Среди них были Нобелевские лауреаты Г. Герц и Н. Риль, профессора Р. Деппель, М. Фольмер, Г. Позе, П. Тиссен, М. фон Ардене, Гайб (всего около двухсот специалистов из них 33 доктора наук).

Весной 1948 года истек двухгодичный срок, отпущенный Сталиным на создание советской атомной бомбы.

5 августа 1949 года заряд плутония был принят комиссией во главе с Харитоном и отправлен литерным поездом в КБ-11. К этому времени здесь были практически закончены работы по созданию взрывного устройства. Здесь в ночь с 10 на 11 августа была проведена контрольная сборка ядерного заряда, получившего индекс 501 для атомной бомбы РДС-1.

После этого устройство было демонтировано, детали осмотрены, упакованы и подготовлены к отправке на полигон. Таким образом, советская атомная бомба была сделана за 2 года 8 месяцев (в США на это ушло 2 года 7 месяцев).

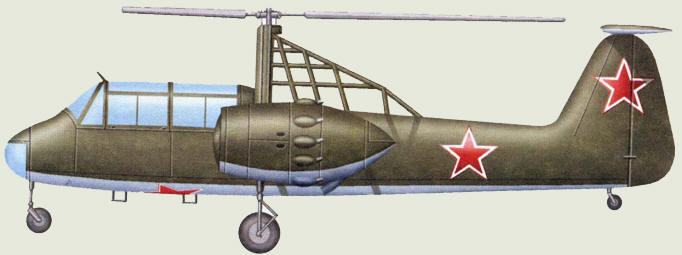

Испытание первого советского ядерного заряда 501 было проведено 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (устройство находилось на вышке). Мощность взрыва составила 22 Кт. Конструкция заряда повторяла американского «Толстяка», хотя электронная начинка была советской разработки.

Что же представлял из себя полигон?

Место для учебного полигона № 2 Министерства Вооруженных Сил было выбрано в районе города Семипалатинска Казахской ССР в безводной степи с редкими заброшенными и пересохшими колодцами, солеными озерами, частично покрытой невысокими горами.

Сама площадка, предназначенная для сооружения испытательного комплекса, представляла собой равнину диаметром примерно 30км, окруженную с юга, запада и севера невысокими (до 200 м) горами, - прекрасное место, как будто бы сама природа позаботилась о том, чтобы создать максимальные удобства для предстоящих испытаний.

В центре опытного поля была смонтирована металлическая решетчатая башня "1 - П", высотой 37,5 м, для установки испытуемого изделия РДС-1. Башня оборудована грузовым и пассажирским подъемником с электрическим управлением.

В 25 м от башни находилось здание из железобетонных конструкций, с мостовым краном в зале для установки плутониевого заряда в заряд из ВВ.

Опытное поле условно разделено на 14 секторов. Среди них: два фортификационных сектора; сектор гражданских сооружений и конструкций; физический сектор; военные сектора, в которых на различном удалении от центра в открытом виде и в укрытиях различного типа размещались образцы вооружения и военной техники всех родов войск; биологический сектор.

Последнее редактирование: