- Регистрация

- 17 Фев 2012

- Сообщения

- 10,072

- Благодарности

- 13,779

- Адрес

- Москва,САО

- Автомобиль

- Остались только ноги

30 мая 1960 года

скончался

Борис Пастернак

русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат

Борис Пастернак

Борис Леонидович Пастернак родился (29 января) 10 февраля 1890 года в Москве. Семья его была интеллигентной: отец – художник, мать – пианистка. У Бориса были младший брат и две сестры. В доме Пастернаков часто гостили музыканты, писатели, художники. Бывал там и Лев Толстой. В детстве Борис увлекался музыкой, даже писал сонаты.

Гимназию он кончил с золотой медалью и учился в Московском университете сначала на юридическом отделении, потом – на философском. Изучал философию в Германии.

С 1910-х годов Борис сдружился с футуристами. Его первые стихи были напечатаны в 1913 году, а в 1914 году вышла первая книга – «Близнец в тучах».

В 1921 году семья Пастернака уехала из России в Берлин, а сам он вел переписку с ними и другими эмигрантами. Женился на художнице Евгении Лурье, у них родился сын.

В 1920-е годы Пастернак пишет много стихов, поэмы, в 1928 году берётся за прозу. Это период официального признания Пастернака в СССР. Он активно участвует в работе Союза Писателей СССР, но в 1936 году его обвиняют в оторванности от реальности, и начинается постепенное отчуждение Пастернака от официальной литературы. Тем временем, сам Пастернак полностью погружается в творчество, переводит Шекспира, Гёте, Шиллера. Сегодня мы знаем этих поэтов именно по переводам Пастернака.

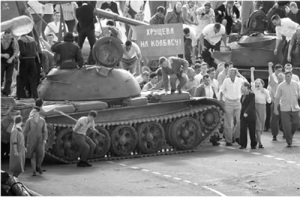

В 1958 году Пастернак получает Нобелевскую премию по литературе. Эта премия связывалась с антисоветским романом «Доктор Живаго», поэтому Пастернака заставили отказаться от нее. В атмосфере травли писатель прожил не долго.

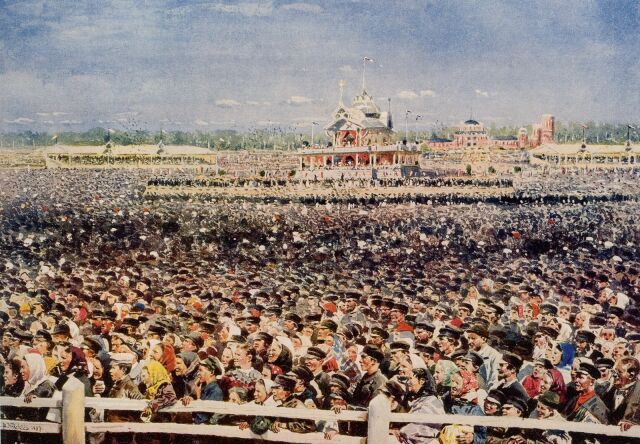

Борис Леонидович Пастернак умер 30 мая 1960 года от рака легких в Переделкино. Несмотря на то, что писатель был официально вне закона, на его похоронах собралась масса людей, среди которых были Булат Окуджава, Наум Коржавин, Андрей Вознесенский.

Роман «Доктор Живаго» впервые был напечатан в нашей стране в 1988 году в журнале «Новый мир», а медаль и диплом Нобелевского лауреата вручены сыну писателя – Евгению.

скончался

Борис Пастернак

русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат

Борис Пастернак

Борис Леонидович Пастернак родился (29 января) 10 февраля 1890 года в Москве. Семья его была интеллигентной: отец – художник, мать – пианистка. У Бориса были младший брат и две сестры. В доме Пастернаков часто гостили музыканты, писатели, художники. Бывал там и Лев Толстой. В детстве Борис увлекался музыкой, даже писал сонаты.

Гимназию он кончил с золотой медалью и учился в Московском университете сначала на юридическом отделении, потом – на философском. Изучал философию в Германии.

С 1910-х годов Борис сдружился с футуристами. Его первые стихи были напечатаны в 1913 году, а в 1914 году вышла первая книга – «Близнец в тучах».

В 1921 году семья Пастернака уехала из России в Берлин, а сам он вел переписку с ними и другими эмигрантами. Женился на художнице Евгении Лурье, у них родился сын.

В 1920-е годы Пастернак пишет много стихов, поэмы, в 1928 году берётся за прозу. Это период официального признания Пастернака в СССР. Он активно участвует в работе Союза Писателей СССР, но в 1936 году его обвиняют в оторванности от реальности, и начинается постепенное отчуждение Пастернака от официальной литературы. Тем временем, сам Пастернак полностью погружается в творчество, переводит Шекспира, Гёте, Шиллера. Сегодня мы знаем этих поэтов именно по переводам Пастернака.

В 1958 году Пастернак получает Нобелевскую премию по литературе. Эта премия связывалась с антисоветским романом «Доктор Живаго», поэтому Пастернака заставили отказаться от нее. В атмосфере травли писатель прожил не долго.

Борис Леонидович Пастернак умер 30 мая 1960 года от рака легких в Переделкино. Несмотря на то, что писатель был официально вне закона, на его похоронах собралась масса людей, среди которых были Булат Окуджава, Наум Коржавин, Андрей Вознесенский.

Роман «Доктор Живаго» впервые был напечатан в нашей стране в 1988 году в журнале «Новый мир», а медаль и диплом Нобелевского лауреата вручены сыну писателя – Евгению.