Shadi

Гуру

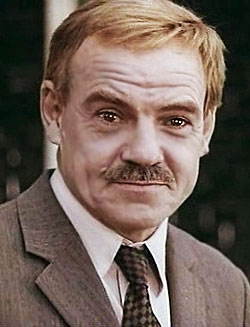

5 лет назад, 14 июня 2009 года скончался замечательный СОВЕТСКИЙ актер, потомственный дворянин

Пётр Вельяминов

Вельяминов Пётр Сергеевич

Родился 7 декабря 1926 года в Москве.

Заслуженный артист РСФСР (31.12.1976).

Народный артист РСФСР (29.01.1985).

Народный артист Чувашской Республики.

Отец — Вельяминов Сергей Петрович (1898-1976), потомственный военный из древнего дворянского рода, известного с XI века.

Мать — Дивнова Татьяна Ермиловна (1893-1972).

Родословная Вельяминовых восходит к племяннику норвежского короля Хокона II, который в 1027 году во главе трёхтысячной дружины пришёл служить Ярославу Мудрому. Вельяминовыми были командующий Кавказской Черноморской оборонительной линией в войне 1812 года (в его честь императорским указом Туапсе был переименован в порт Вельяминовский) и Иркутский генерал-губернатор времён восстания декабристов. Их имена увековечены в Георгиевском зале Московского Кремля, а портреты занимают достойное место в Эрмитаже в Галерее героев Отечественной войны 1812 года.

В 1932 году Сергея Петровича Вельяминова, как бывшего офицера царской армии, арестовали и отправили на строительство Беломорканала. Освободили его в 1936 году.

Но репрессии против семьи Вельяминовых продолжались — в марте 1943 года арестовали Петра Вельяминова — 16-летнего выпускника школы, собиравшегося поступать в архитектурный институт. По обвинению в сочувствии мифической антисоветской организации «Возрождение России» был приговорён по 58-й статье к 10 годам исправительных работ без права переписки. С партией осужденных его отправили в пересыльный лагерь в Котласе.

В канун нового 1944 года с фронта приехал отец — Сергей Петрович Вельяминов, и застал перевёрнутую после обыска квартиру. Мать, Татьяну Ермиловну Вельяминову, арестовали днем раньше. Самого Сергея Петровича арест ждал на четвёртый день пребывания в Москве. Он провёл в лагерях 10 лет.

В лагерных условиях у Петра Вельяминова, на протяжении всего 1944 года не получавшего никакой поддержки из дома, быстро развилась дистрофия, он страдал пеллагрой — дело дошло до помещения в центральный лазарет. Ему помогла встать на ноги завхоз лазарета, с дочерью которой он учился в московской школе.

После лазарета был переведён в Краснотурьинск, где работал на строительстве жилых домов и по совету одного из заключённых стал участвовать в самодеятельности.

В Краснотурьинске был так называемый «освобождённый джаз», где были профессора-музыканты из Эстонии, недоучившиеся студенты консерватории и любители. После одного из концертов, на котором Пётр Вельяминов читал отрывок из «Евгения Онегина», к нему подошёл Виктор Илиодорович Пржездецкий, руководитель оркестра, и попросил почитать стихи. В результате Вельяминов проработал в джазе с 1948 года по 1949 год, «гастролировал» по лагерям Краснотурьинского района. Ещё одной удачей стала роль Макферсона в спектакле по пьесе Симонова «Русский вопрос». Сценическое мастерство молодого актёра оценило руководство колонии — ему сократили срок на 163 дня.

В конце 1950 года Петра Вельяминова отправили этапом на Куйбышевскую ГЭС. В 1952 году, получив ещё полгода зачётов (один день за три), 9 апреля Вельяминов был освобождён. По действовавшему в те годы паспортному режиму, проживать в Москве он не мог. По совету одного актёра (ещё в лагере) поехал в Абакан, чтобы поступить на работу в театр. Первое время пришлось работать на лесоповале, но при содействии начальника управления культуры Мухина был принят в Абаканский русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, несмотря на «негативные» биографические данные.

Первая роль в театре — Максим Кошкин в пьесе «Любовь Яровая».

В 1955 году был приглашён на работу в Тюменский областной драматический театр.

В 1956 году реабилитирован отец Петра Вельяминова, Сергей Петрович Вельяминов. Он приезжал в Тюмень, чтобы навестить своего «невыездного» сына. Впоследствии С.П. Вельяминова реабилитируют и по второму делу, его восстановят в звании подполковника, Татьяна Ермиловна добьётся для него военной пенсии и вместе они проживут ещё 19 лет.

После работы в Тюмени Пётр Вельяминов работал в разных театрах.

Из интервью «Российской газете»: «Я был совершенно независим. Если казалось, что мне плохо или хочется чего-то другого — искал этого другого, благо, меня приглашал один театр за другим. Сначала казалось, что режиссёр, с которым начинал работать, интересный. А потом, когда возникали творческие претензии (мои собственные), — уезжал».

В 1959-1962 годах — актёр Дзержинского городского театра имени ХХХ-летия Ленинского комсомола.

В 1962-1963 годах — актёр Новочеркасского драматического театра.

В 1963-1966 годах — актёр Республиканского русского драматического театра Чувашии (город Чебоксары).

В 1966-1967 годах — актёр Ивановского Большого драматического театра.

В 1967-1969 годах — актёр Пермского драматического театра.

В 1969-1970 годах — актёр Свердловского театра драмы.

Именно в Свердловском театре на спектакле «Кандидат партии» по пьесе А. Крона Петра Вельяминова увидели Валерий Усков и Владимир Краснопольский и пригласили сниматься в многосерийной ленте «Тени исчезают в полдень» (к тому времени судимость с него уже была снята) в роли Захара Большакова, председателя колхоза. После выхода фильма «Тени исчезают в полдень» на экраны была поездка в Париж с премьерой (1979 год). Оформили на выезд Валерия Ускова, Владимира Краснопольского и Петра Вельяминова, которому разрешили поездку только после санкции КГБ.

В 1972 году актёр вернулся в Москву и был принят в труппу театра «Современник».

После фильма «Тени исчезают в полдень» сыграл главную роль в картине «Командир "Счастливой Щуки», затем начались съёмки в фильме «Вечный зов» и Пётр Вельяминов решил оставить театр и полностью посвятить себя кинематографу.

В 1974-1995 годах — актёр Театра-студии киноактёра в Москве.

В 1976 году присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. Через некоторое время был представлен на получение звания Народного артиста, но в то время актёр ещё не был реабилитирован. Звание Народного артиста будет присвоено Петру Вельяминову лишь в 1985 году после получения свидетельства о реабилитации.

С 1995 года — актёр Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н.П. Акимова, участвовал в спектаклях театра «Приют комедианта».

В день празднования 50-летия творческой деятельности Петра Вельяминова ректор питерской Театральной академии торжественно вручил актёру подарок — символический студенческий билет. У народного артиста России, сыгравшего около 300 ролей в театре и кино, не было актёрского образования. Свои «театральные университеты» он проходил в лагерной самодеятельности…

Последние десять лет Пётр Вельяминов изредка выходил на театральную сцену. В кино снимался крайне редко. Однако непоседливый по натуре артист не мог усидеть дома без дела. Больше 10 лет был деканом кафедры театрального искусства в Балтийском институте экономики, политики и права (БИЭПП).

Ушёл из жизни 14 июня 2009 года. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге

Пётр Вельяминов

Вельяминов Пётр Сергеевич

Родился 7 декабря 1926 года в Москве.

Заслуженный артист РСФСР (31.12.1976).

Народный артист РСФСР (29.01.1985).

Народный артист Чувашской Республики.

Отец — Вельяминов Сергей Петрович (1898-1976), потомственный военный из древнего дворянского рода, известного с XI века.

Мать — Дивнова Татьяна Ермиловна (1893-1972).

Родословная Вельяминовых восходит к племяннику норвежского короля Хокона II, который в 1027 году во главе трёхтысячной дружины пришёл служить Ярославу Мудрому. Вельяминовыми были командующий Кавказской Черноморской оборонительной линией в войне 1812 года (в его честь императорским указом Туапсе был переименован в порт Вельяминовский) и Иркутский генерал-губернатор времён восстания декабристов. Их имена увековечены в Георгиевском зале Московского Кремля, а портреты занимают достойное место в Эрмитаже в Галерее героев Отечественной войны 1812 года.

В 1932 году Сергея Петровича Вельяминова, как бывшего офицера царской армии, арестовали и отправили на строительство Беломорканала. Освободили его в 1936 году.

Но репрессии против семьи Вельяминовых продолжались — в марте 1943 года арестовали Петра Вельяминова — 16-летнего выпускника школы, собиравшегося поступать в архитектурный институт. По обвинению в сочувствии мифической антисоветской организации «Возрождение России» был приговорён по 58-й статье к 10 годам исправительных работ без права переписки. С партией осужденных его отправили в пересыльный лагерь в Котласе.

В канун нового 1944 года с фронта приехал отец — Сергей Петрович Вельяминов, и застал перевёрнутую после обыска квартиру. Мать, Татьяну Ермиловну Вельяминову, арестовали днем раньше. Самого Сергея Петровича арест ждал на четвёртый день пребывания в Москве. Он провёл в лагерях 10 лет.

В лагерных условиях у Петра Вельяминова, на протяжении всего 1944 года не получавшего никакой поддержки из дома, быстро развилась дистрофия, он страдал пеллагрой — дело дошло до помещения в центральный лазарет. Ему помогла встать на ноги завхоз лазарета, с дочерью которой он учился в московской школе.

После лазарета был переведён в Краснотурьинск, где работал на строительстве жилых домов и по совету одного из заключённых стал участвовать в самодеятельности.

В Краснотурьинске был так называемый «освобождённый джаз», где были профессора-музыканты из Эстонии, недоучившиеся студенты консерватории и любители. После одного из концертов, на котором Пётр Вельяминов читал отрывок из «Евгения Онегина», к нему подошёл Виктор Илиодорович Пржездецкий, руководитель оркестра, и попросил почитать стихи. В результате Вельяминов проработал в джазе с 1948 года по 1949 год, «гастролировал» по лагерям Краснотурьинского района. Ещё одной удачей стала роль Макферсона в спектакле по пьесе Симонова «Русский вопрос». Сценическое мастерство молодого актёра оценило руководство колонии — ему сократили срок на 163 дня.

В конце 1950 года Петра Вельяминова отправили этапом на Куйбышевскую ГЭС. В 1952 году, получив ещё полгода зачётов (один день за три), 9 апреля Вельяминов был освобождён. По действовавшему в те годы паспортному режиму, проживать в Москве он не мог. По совету одного актёра (ещё в лагере) поехал в Абакан, чтобы поступить на работу в театр. Первое время пришлось работать на лесоповале, но при содействии начальника управления культуры Мухина был принят в Абаканский русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, несмотря на «негативные» биографические данные.

Первая роль в театре — Максим Кошкин в пьесе «Любовь Яровая».

В 1955 году был приглашён на работу в Тюменский областной драматический театр.

В 1956 году реабилитирован отец Петра Вельяминова, Сергей Петрович Вельяминов. Он приезжал в Тюмень, чтобы навестить своего «невыездного» сына. Впоследствии С.П. Вельяминова реабилитируют и по второму делу, его восстановят в звании подполковника, Татьяна Ермиловна добьётся для него военной пенсии и вместе они проживут ещё 19 лет.

После работы в Тюмени Пётр Вельяминов работал в разных театрах.

Из интервью «Российской газете»: «Я был совершенно независим. Если казалось, что мне плохо или хочется чего-то другого — искал этого другого, благо, меня приглашал один театр за другим. Сначала казалось, что режиссёр, с которым начинал работать, интересный. А потом, когда возникали творческие претензии (мои собственные), — уезжал».

В 1959-1962 годах — актёр Дзержинского городского театра имени ХХХ-летия Ленинского комсомола.

В 1962-1963 годах — актёр Новочеркасского драматического театра.

В 1963-1966 годах — актёр Республиканского русского драматического театра Чувашии (город Чебоксары).

В 1966-1967 годах — актёр Ивановского Большого драматического театра.

В 1967-1969 годах — актёр Пермского драматического театра.

В 1969-1970 годах — актёр Свердловского театра драмы.

Именно в Свердловском театре на спектакле «Кандидат партии» по пьесе А. Крона Петра Вельяминова увидели Валерий Усков и Владимир Краснопольский и пригласили сниматься в многосерийной ленте «Тени исчезают в полдень» (к тому времени судимость с него уже была снята) в роли Захара Большакова, председателя колхоза. После выхода фильма «Тени исчезают в полдень» на экраны была поездка в Париж с премьерой (1979 год). Оформили на выезд Валерия Ускова, Владимира Краснопольского и Петра Вельяминова, которому разрешили поездку только после санкции КГБ.

В 1972 году актёр вернулся в Москву и был принят в труппу театра «Современник».

После фильма «Тени исчезают в полдень» сыграл главную роль в картине «Командир "Счастливой Щуки», затем начались съёмки в фильме «Вечный зов» и Пётр Вельяминов решил оставить театр и полностью посвятить себя кинематографу.

В 1974-1995 годах — актёр Театра-студии киноактёра в Москве.

В 1976 году присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. Через некоторое время был представлен на получение звания Народного артиста, но в то время актёр ещё не был реабилитирован. Звание Народного артиста будет присвоено Петру Вельяминову лишь в 1985 году после получения свидетельства о реабилитации.

С 1995 года — актёр Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н.П. Акимова, участвовал в спектаклях театра «Приют комедианта».

В день празднования 50-летия творческой деятельности Петра Вельяминова ректор питерской Театральной академии торжественно вручил актёру подарок — символический студенческий билет. У народного артиста России, сыгравшего около 300 ролей в театре и кино, не было актёрского образования. Свои «театральные университеты» он проходил в лагерной самодеятельности…

Последние десять лет Пётр Вельяминов изредка выходил на театральную сцену. В кино снимался крайне редко. Однако непоседливый по натуре артист не мог усидеть дома без дела. Больше 10 лет был деканом кафедры театрального искусства в Балтийском институте экономики, политики и права (БИЭПП).

Ушёл из жизни 14 июня 2009 года. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге